ИНЬ

Удивительно, – думает мотылёк Митя, – чем глупее песня и чем чище голос, тем больше она трогает. Только ни в коем случае не надо задумываться, о чём они поют. Иначе всё… Со сцены, пока философствующие мотыльки прогуливаются по набережной, доносится “American boy” – холодная, как хирургическая сталь, перестроечная мечта.

В статье, посвящённой цитате из Меладзе, А. Дугин (да, выходила у него в 90-е такая книжка “Поп-культура и знаки времени”) пишет о том, что “жить надо непременно хорошо” – банальная позднесоветская мудрость, но позволить во всеуслышание ею распорядиться певец Валерий может по причине своего этоса (и этноса) – он крупный восточный патриарх, он утешает посреди уплотнившейся Кали-юги свой гарем: “Жить надо непременно хорошо”.

И мы будем жить хорошо. Непременно.

Пелевин тоже восточный патриарх, но немного с другого востока. Впрочем, именно откуда-то оттуда в своё время и стартовала великая Махаяна (колесница Бодхисаттвы в ней сидит сёгун играет на сякухачи и ест унагимаки)...

Какая, в сущности, разница, какой внутренний Восток показывается из-под олимпийки Адидас, подобно эмблеме Супермена, когда вокруг стоит зубодробительный метафизический холод – и продрогшую женщину (Русь) надо согреть. Сейчас (как говорит в каждой своей книжке В.П.) объясню.

Когда я впервые познакомился с Виктором Олегычем, мне было 16 лет, и я полез в интернет – разыскать, что это за удивительный писатель такой (умный-умный в коверкотовом пальто). Я люблю ранние тексты Пелевина, а роман “Жизнь насекомых” кажется мне чуть ли не главной книжкой о 90-х, но Пелевинский миф – вещь глухо ошеломляющая. Удивительно, как образ главного русского интеллектуала уживается а) с его бестселлерностью, б) с образом – см. пункт а. – не то супергероя с Мизинцем Будды, пуляющего из него в упырей, заполонивших торжествующий рынок; не то крутого парня из простых, уплетающего сашими в умиляющейся компании А. Долецкой (натурально, фрагмент из “Бондианы”).

А вечерами, во в дуду трузерах и чёрных очках, он прописывает маваши-гэри закрытым дверям, разгуливая по Горьковке (проверяя, надо полагать, на предмет зияющей пустоты официальный литературный процесс).

То есть я хочу сказать (как говорит в каждой своей книжке Пелевин), а вернее предположить нечто обратное сложившемуся в культурном поле мнению, дескать “В.О.П. – серьёзный, восточного толка, мыслитель, переведший даосские мудрости на языки братков, манагеров и нарков”.

Нет, мне кажется, что Виктор Олегыч Пелевин – большой художник, на чью долю выпало осмыслить советский Рим периода упадка, избравший КОАН в качестве главного художественного средства.

Коан (констатация окончательного (и) абсолютного небытия – мог бы расшифровать кто-то из пелевинских гомункулусов) это ведь, в сущности, и есть та самая глупая и трогательная песня, звучащая у Пелевина над вечно последней пионерской сменой (на которой все трогаются и плачут…) с курортной танцплощадки.

В коане ведь что самое главное – приблизиться к выражению невыразимого, постигаемого интуитивно: “Если луна отражает солнечный свет, то свет чего, – спрашивает монах-мотылёк Дима – отражает солнце?” Приближение, по принципу математического предела, к сути этого (или какого-то ещё) коана – распускает ещё одну, и ещё одну, и ещё одну фрактальную надстройку белого лотоса души.

В эту секунду всё пелевинское поколение, чья юность прошла в магически опылённых бежевых софитах застойных семидесятых, смотрит на солнце, загоревшееся от них, как спичка, чиркнувшая о ту танцплощадку.

Благая весть… Тут следует сказать, что любая хорошая книга есть напоминание о ней – весть о Вести… Так вот, Благая весть у Пелевина – это смутное воспоминание о свете, о том самом бронзовом пыльном луче, который просачивался в ещё на Мизинец Будды приоткрытые ставни XX века.

Этот зазор – цветная полоска на полотне Рабо Карабекяна (из романа другого постмодерниста, высекавшего искру в пустоте), которая так, в пику критикам с фестиваля, впечатляет фантаста Килгора Траута: эта та часть человека, что остаётся священной и потому не разрушаема. Это и есть человек, сдавленный под прессом столетия (холодного, как хирургическая сталь):

“…моменты, когда жизнь неожиданно приобретала смысл… – вспоминает Митя – …вид из поезда на длинное вечернее небо, уходящее в просеку за пыльным окном, или несколько неотшлифованных бутылочных изумрудов на ладони…” или “чёрные зимние сумерки вокруг ярко освещённой детской площадки, а в центре, в пятне света, стоит снежная баба с воткнутым в голову частоколом морковок, очень похожая на статую Свободы из журнала…” – носит в себе крупицу детского рая таракан Серёжа, всю жизнь, подобно мопассановской Жанне, только и делающий, что теряющий в ней смысл.

Непреходящий же смысл – этот отблеск Благой вести – нельзя конкретизировать, как и смысл коана, потому, в том числе, что тут же возникнет упырь – какой-нибудь профкомовец в огромных очках на клейкой ленте, смекнувший: что раз Благой вести так ничтожно мало, то и продать её можно втридорога, соорудив подпольный бизнес по её сбыту (так теперь и живём).

Поэтому формально эти лирические всполохи напоминают о другом, собственно лирическом, восточном жанре хайку – крохотные фрагменты (порталы) для пристального вглядывания (телепортации), незаметные для легендарного позднесоветского коммерса, пусть и в истончившихся уже и обзаведшихся титановой оправой очках – для этого необходима другая оптика (вероятно, солнцезащитная):

Вид из поезда на длинное вечернее небо,

Уходящее в просеку

За пыльным окном…

Поэт А. Тавров характеризует хайку так: “Они избегают оценок, как бабочка или первый снег, – они просто есть. Они вызывают из зеркала идущий на них встречный жест – ВОТ. Собственно, они и написаны в жанре этого жеста”:

“…Ну а всё-таки, свет чего отражает Солнце?

Митя сунул в рот сигарету, щёлкнул зажигалкой, и над её обрезом возник ярко-синий язычок огня.

– Вот, – сказал Дима. – Как всё просто, да?”

А в последней своей прозе (“Гимназистка”) Тавров учит правильному чтению хайку, предлагая вглядываться в то, что расстилается за каждой из строк как минимум по 20 минут, а после складывать три получившиеся полупрозрачные картинки вместе – чтобы возникала четвёртая.

В конечном счёте получается образ близкий увиденному поэтом, увиденному Пелевиным когда-то – иссякающий, как вянет букетик ландышей в маленькой цветочной лавке на том же всё рынке посреди бесконечных ларьков с палёнкой. Неудивительно, что с годами таких пронзительных фрагментов в прозе В.О. всё меньше и меньше.

Спичка, чиркнутая о площадку, догорает, а вечер оказывается по-настоящему прощальным. Прощаться вечно тоже нельзя – можно забыть, например, кто вы, где вы, и что такое “изгиб гитары жёлтой”, например, и Пелевин уходит с этой мерцающей танцплощадки памяти в область абсолютной мифологии уже в следующем романе, в “Чапаеве”.

Остаётся а) бестселлерность б) супергеройскость, правда теперь Виктор Пелевин – этакий Чарльз Ксавье, ветхий и мудрый-мудрый в коверкотовом церебро, шлющий весточки из Непала, где до горного монастыря не долетает глупая-глупая песня о главном, за которую, в его переложении, думаю, можно и Нобелевку, и Долецкую, и уже впечатаны в двери небесной Горьковки его следы.

Распечатаешь, бывало, конверт, а в нём “истина настолько проста, что за неё даже обидно”…

ЯН

Удивительно, – думает мотылёк Митя, – чем глупее песня и чем чище голос, тем больше она трогает. Только ни в коем случае не надо задумываться, о чём они поют. Иначе всё… Со сцены, пока философствующие мотыльки прогуливаются по набережной, доносится “American boy” – холодная, как хирургическая сталь, перестроечная мечта.

В статье, посвящённой цитате из Меладзе, А. Дугин (да, выходила у него в 90-е такая книжка “Поп-культура и знаки времени”) пишет о том, что “жить надо непременно хорошо” – банальная позднесоветская мудрость, но позволить во всеуслышание ею распорядиться певец Валерий может по причине своего этоса (и этноса) – он крупный восточный патриарх, он утешает посреди уплотнившейся Кали-юги свой гарем: “Жить надо непременно хорошо”.

И мы будем жить хорошо. Непременно.

Пелевин тоже восточный патриарх, но немного с другого востока. Впрочем, именно откуда-то оттуда в своё время и стартовала великая Махаяна (колесница Бодхисаттвы в ней сидит сёгун играет на сякухачи и ест унагимаки)...

Какая, в сущности, разница, какой внутренний Восток показывается из-под олимпийки Адидас, подобно эмблеме Супермена, когда вокруг стоит зубодробительный метафизический холод – и продрогшую женщину (Русь) надо согреть. Сейчас (как говорит в каждой своей книжке В.П.) объясню.

Когда я впервые познакомился с Виктором Олегычем, мне было 16 лет, и я полез в интернет – разыскать, что это за удивительный писатель такой (умный-умный в коверкотовом пальто). Я люблю ранние тексты Пелевина, а роман “Жизнь насекомых” кажется мне чуть ли не главной книжкой о 90-х, но Пелевинский миф – вещь глухо ошеломляющая. Удивительно, как образ главного русского интеллектуала уживается а) с его бестселлерностью, б) с образом – см. пункт а. – не то супергероя с Мизинцем Будды, пуляющего из него в упырей, заполонивших торжествующий рынок; не то крутого парня из простых, уплетающего сашими в умиляющейся компании А. Долецкой (натурально, фрагмент из “Бондианы”).

А вечерами, во в дуду трузерах и чёрных очках, он прописывает маваши-гэри закрытым дверям, разгуливая по Горьковке (проверяя, надо полагать, на предмет зияющей пустоты официальный литературный процесс).

То есть я хочу сказать (как говорит в каждой своей книжке Пелевин), а вернее предположить нечто обратное сложившемуся в культурном поле мнению, дескать “В.О.П. – серьёзный, восточного толка, мыслитель, переведший даосские мудрости на языки братков, манагеров и нарков”.

Нет, мне кажется, что Виктор Олегыч Пелевин – большой художник, на чью долю выпало осмыслить советский Рим периода упадка, избравший КОАН в качестве главного художественного средства.

Коан (констатация окончательного (и) абсолютного небытия – мог бы расшифровать кто-то из пелевинских гомункулусов) это ведь, в сущности, и есть та самая глупая и трогательная песня, звучащая у Пелевина над вечно последней пионерской сменой (на которой все трогаются и плачут…) с курортной танцплощадки.

В коане ведь что самое главное – приблизиться к выражению невыразимого, постигаемого интуитивно: “Если луна отражает солнечный свет, то свет чего, – спрашивает монах-мотылёк Дима – отражает солнце?” Приближение, по принципу математического предела, к сути этого (или какого-то ещё) коана – распускает ещё одну, и ещё одну, и ещё одну фрактальную надстройку белого лотоса души.

В эту секунду всё пелевинское поколение, чья юность прошла в магически опылённых бежевых софитах застойных семидесятых, смотрит на солнце, загоревшееся от них, как спичка, чиркнувшая о ту танцплощадку.

Благая весть… Тут следует сказать, что любая хорошая книга есть напоминание о ней – весть о Вести… Так вот, Благая весть у Пелевина – это смутное воспоминание о свете, о том самом бронзовом пыльном луче, который просачивался в ещё на Мизинец Будды приоткрытые ставни XX века.

Этот зазор – цветная полоска на полотне Рабо Карабекяна (из романа другого постмодерниста, высекавшего искру в пустоте), которая так, в пику критикам с фестиваля, впечатляет фантаста Килгора Траута: эта та часть человека, что остаётся священной и потому не разрушаема. Это и есть человек, сдавленный под прессом столетия (холодного, как хирургическая сталь):

“…моменты, когда жизнь неожиданно приобретала смысл… – вспоминает Митя – …вид из поезда на длинное вечернее небо, уходящее в просеку за пыльным окном, или несколько неотшлифованных бутылочных изумрудов на ладони…” или “чёрные зимние сумерки вокруг ярко освещённой детской площадки, а в центре, в пятне света, стоит снежная баба с воткнутым в голову частоколом морковок, очень похожая на статую Свободы из журнала…” – носит в себе крупицу детского рая таракан Серёжа, всю жизнь, подобно мопассановской Жанне, только и делающий, что теряющий в ней смысл.

Непреходящий же смысл – этот отблеск Благой вести – нельзя конкретизировать, как и смысл коана, потому, в том числе, что тут же возникнет упырь – какой-нибудь профкомовец в огромных очках на клейкой ленте, смекнувший: что раз Благой вести так ничтожно мало, то и продать её можно втридорога, соорудив подпольный бизнес по её сбыту (так теперь и живём).

Поэтому формально эти лирические всполохи напоминают о другом, собственно лирическом, восточном жанре хайку – крохотные фрагменты (порталы) для пристального вглядывания (телепортации), незаметные для легендарного позднесоветского коммерса, пусть и в истончившихся уже и обзаведшихся титановой оправой очках – для этого необходима другая оптика (вероятно, солнцезащитная):

Вид из поезда на длинное вечернее небо,

Уходящее в просеку

За пыльным окном…

Поэт А. Тавров характеризует хайку так: “Они избегают оценок, как бабочка или первый снег, – они просто есть. Они вызывают из зеркала идущий на них встречный жест – ВОТ. Собственно, они и написаны в жанре этого жеста”:

“…Ну а всё-таки, свет чего отражает Солнце?

Митя сунул в рот сигарету, щёлкнул зажигалкой, и над её обрезом возник ярко-синий язычок огня.

– Вот, – сказал Дима. – Как всё просто, да?”

А в последней своей прозе (“Гимназистка”) Тавров учит правильному чтению хайку, предлагая вглядываться в то, что расстилается за каждой из строк как минимум по 20 минут, а после складывать три получившиеся полупрозрачные картинки вместе – чтобы возникала четвёртая.

В конечном счёте получается образ близкий увиденному поэтом, увиденному Пелевиным когда-то – иссякающий, как вянет букетик ландышей в маленькой цветочной лавке на том же всё рынке посреди бесконечных ларьков с палёнкой. Неудивительно, что с годами таких пронзительных фрагментов в прозе В.О. всё меньше и меньше.

Спичка, чиркнутая о площадку, догорает, а вечер оказывается по-настоящему прощальным. Прощаться вечно тоже нельзя – можно забыть, например, кто вы, где вы, и что такое “изгиб гитары жёлтой”, например, и Пелевин уходит с этой мерцающей танцплощадки памяти в область абсолютной мифологии уже в следующем романе, в “Чапаеве”.

Остаётся а) бестселлерность б) супергеройскость, правда теперь Виктор Пелевин – этакий Чарльз Ксавье, ветхий и мудрый-мудрый в коверкотовом церебро, шлющий весточки из Непала, где до горного монастыря не долетает глупая-глупая песня о главном, за которую, в его переложении, думаю, можно и Нобелевку, и Долецкую, и уже впечатаны в двери небесной Горьковки его следы.

Распечатаешь, бывало, конверт, а в нём “истина настолько проста, что за неё даже обидно”…

ЯН

I

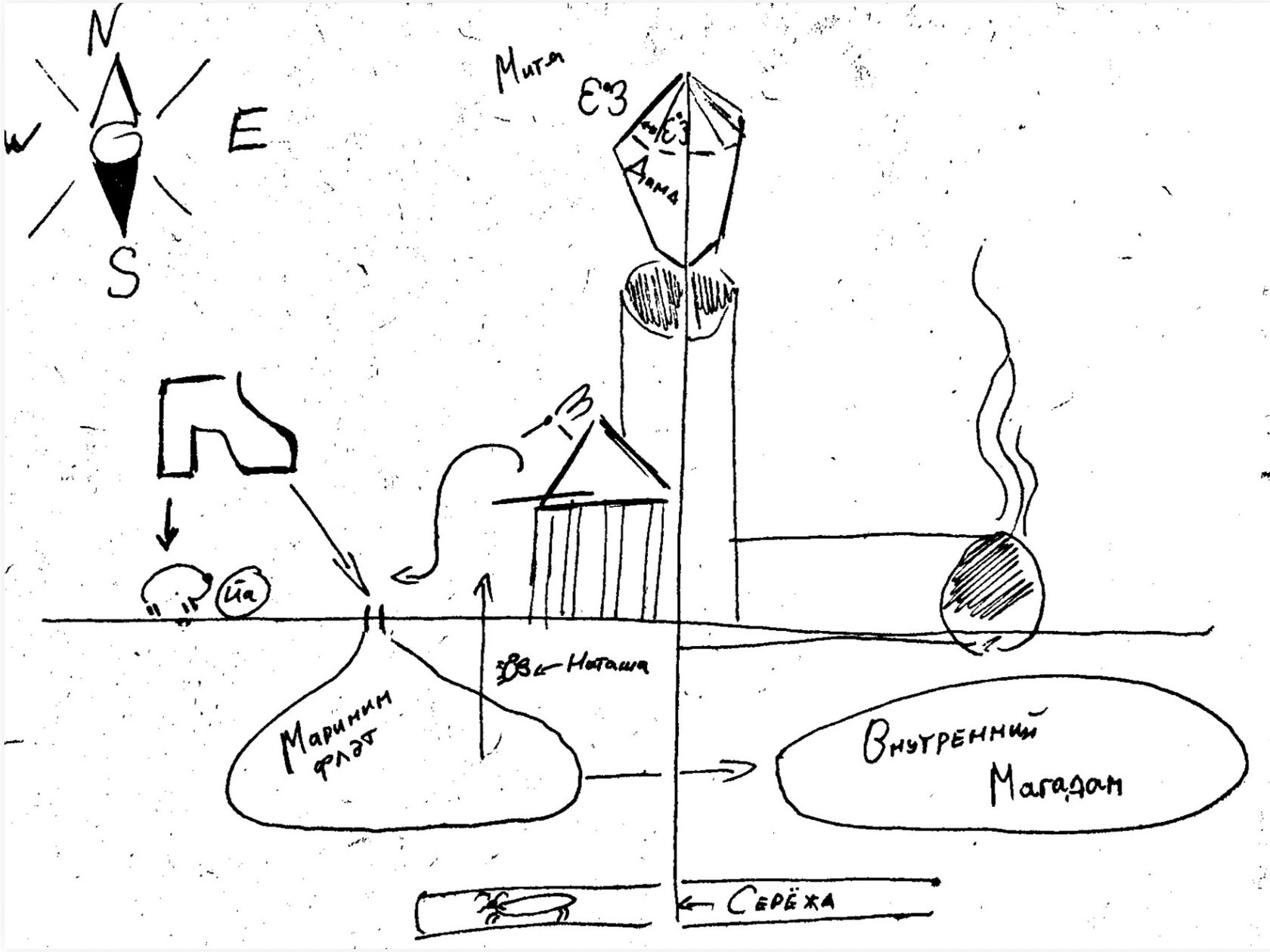

В качестве декартовой плоскости (несколько кривоватой, но всё же) на схеме перекрещены вертикаль духовного роста и горизонталь материальных потребностей (фундаментальные эзотерические образы).

Кроме того, эта схема посвящена плану микромира, “человеческий” полюс метаморфоз вытеснен за схему/ Здесь учтены лишь некоторые артефакты материального мира, попадающие в мир насекомых без изменений (они служат двигателем сюжета в ЖН) – туфля Марины, давящая папу-скарабея, труба, в которой сгорают клопы Максим и Никита.

II

Тема глав, посвящённых Мите-Диме – духовный поиск.

Митя переживает стадию имаго, он – выходящий во взрослый насекомый мир мотылёк, должный сознать себя светлячком. Проходя ряд инициаций (будем пользоваться алхимическим словарём по той, к примеру, причине, что стадия имаго и стадии Великого делания созвучны).

Персонаж Мити восходит, конечно, к романтическим героям, “презревшим мир” (“Печально я гляжу на наше поколенье” (М.Л.)… – “Было некому рассказать, что этот пенёк вместе со всеми теми, кто на нём собрался – ещё далеко не всё, что есть в мире, и от этого делалось грустно…” (В.П.) Но это, строго говоря, позднеромантической герой (даже, в каком-то смысле, пост-романтический), фаустианского толка (именно поэтому так важен для него Марк Аврелий, особо выделявший, в отличие от ранних стоиков, категорию разума).

Митя-Дима, что тоже подчёркивает его дуальность, находится на периферии запад-восток, его самость рассекается на схеме вертикалью (хоть философия Марка Аврелия и имеет общие черты с дзен-буддизмом). В общем-то, одна из центральных метафор книги “лунный свет, к которому устремляются мотыльки” – выражает одну из главных проблем романа, проблему истинности света (луна, к которой летит ночной мотылёк, всего лишь отражает солнечный свет).

Светящийся пенёк, привлекающий насекомых (пролетая над ним, Митя видит, что изнутри он гнилой, а свет его – фосфорический (при гниении выделяется фосфор) – вступает сразу в две образных синонимии: пенёк – заброшенный санаторий, с балкона которого ныряют в воздух комары (своего рода храмовый комплекс, стоящий у основания материального мира). И там, и там звучит неподалёку “умпс-умпс” (инородный элемент в радиоэфире, битый пиксель реальности). И пенёк – танцплощадка, и там, и там танцуют и звучит “искусственный” свет. Вне зависимости от того, “естественный” это свет пенька или “искусственный” танцплощадки, он – неистинный. Любой носитель, по Пелевину, к чему (как кажется) приходит Митя-Дима – инструментален, истинный свет находится внутри насекомого (человека). Сознавая это, мотылёк становится светлячком.

Фонарь (формализованный образ искусственного света, земная луна) отражает (буквально) внутренний свет, к которому летят мотыльки Митя/Дима в процессе духовного становления (в сущности, это один мотылёк, отражающийся в стекле фонаря в виде головы фараона, что становится ясно из рассказа “Свет горизонта”, присовокуплённого в качестве приложения к некоторым изданиям ЖН; в главе “Энтомопилог” функцию сращения двух образов в один выполняет зеркало, в которое упирается Митя, вытянув перед собой руку-лапку с зажигалкой).

Трагедии, однако, в возвращении – из внутреннего путешествия в материальный мир (внутренний свет – внешний свет) нет. Романтизм преодолевается окончательно. Митя взрослеет. Он переживает Нигредо (Катабасис – спуск в Аид, в ад и т.д., причащение тьмой, из которой синтезируется, по прохождении, свет). Метафорически – это падение в колодец (гексаграмма 48, одновременно источник жизни и возможность утонуть – обретение баланса).

На образном уровне стадия Альбедо выражается плащом серебряных крыльев, сложенных за спиной у инициированного Мити.

III

Колодцу противоположна, а в рамках схемы перпендикулярна труба – один из трагических сюжетов в романе – о том, как инструмент становится орудием самоубийства.

IV

Муравьиха Марина, муравьиха-муха Наташа, комары-бизнесмены, скарабеи-обывалы: все они существуют в логике этой декартовой плоскости (несколько кривоватой, но всё же). Векторно их пути намечены, а более подробный анализ требует, конечно, чуть большего, чем статья. В логике мира ЖН путь каждого из насекомых – осознанный выбор. Кроме того, в центральной главе, “Памяти Марка Аврелия”, вертикаль легко становится горизонталью (Митя летит вдоль скалы, и она вдруг кажется ему поверхностью земли).

Подобного рода открытие уже совершал применительно к “Превращению” Кафки Набоков: Замза мог улететь. Так что это скорее литературоведческий оммаж, но всё-так. Все насекомые, за исключением, пожалуй, муравьёв – обитателей внутреннего Магадана – у Пелевина крылаты. Да, и скарабеи тоже.

В качестве декартовой плоскости (несколько кривоватой, но всё же) на схеме перекрещены вертикаль духовного роста и горизонталь материальных потребностей (фундаментальные эзотерические образы).

Кроме того, эта схема посвящена плану микромира, “человеческий” полюс метаморфоз вытеснен за схему/ Здесь учтены лишь некоторые артефакты материального мира, попадающие в мир насекомых без изменений (они служат двигателем сюжета в ЖН) – туфля Марины, давящая папу-скарабея, труба, в которой сгорают клопы Максим и Никита.

II

Тема глав, посвящённых Мите-Диме – духовный поиск.

Митя переживает стадию имаго, он – выходящий во взрослый насекомый мир мотылёк, должный сознать себя светлячком. Проходя ряд инициаций (будем пользоваться алхимическим словарём по той, к примеру, причине, что стадия имаго и стадии Великого делания созвучны).

Персонаж Мити восходит, конечно, к романтическим героям, “презревшим мир” (“Печально я гляжу на наше поколенье” (М.Л.)… – “Было некому рассказать, что этот пенёк вместе со всеми теми, кто на нём собрался – ещё далеко не всё, что есть в мире, и от этого делалось грустно…” (В.П.) Но это, строго говоря, позднеромантической герой (даже, в каком-то смысле, пост-романтический), фаустианского толка (именно поэтому так важен для него Марк Аврелий, особо выделявший, в отличие от ранних стоиков, категорию разума).

Митя-Дима, что тоже подчёркивает его дуальность, находится на периферии запад-восток, его самость рассекается на схеме вертикалью (хоть философия Марка Аврелия и имеет общие черты с дзен-буддизмом). В общем-то, одна из центральных метафор книги “лунный свет, к которому устремляются мотыльки” – выражает одну из главных проблем романа, проблему истинности света (луна, к которой летит ночной мотылёк, всего лишь отражает солнечный свет).

Светящийся пенёк, привлекающий насекомых (пролетая над ним, Митя видит, что изнутри он гнилой, а свет его – фосфорический (при гниении выделяется фосфор) – вступает сразу в две образных синонимии: пенёк – заброшенный санаторий, с балкона которого ныряют в воздух комары (своего рода храмовый комплекс, стоящий у основания материального мира). И там, и там звучит неподалёку “умпс-умпс” (инородный элемент в радиоэфире, битый пиксель реальности). И пенёк – танцплощадка, и там, и там танцуют и звучит “искусственный” свет. Вне зависимости от того, “естественный” это свет пенька или “искусственный” танцплощадки, он – неистинный. Любой носитель, по Пелевину, к чему (как кажется) приходит Митя-Дима – инструментален, истинный свет находится внутри насекомого (человека). Сознавая это, мотылёк становится светлячком.

Фонарь (формализованный образ искусственного света, земная луна) отражает (буквально) внутренний свет, к которому летят мотыльки Митя/Дима в процессе духовного становления (в сущности, это один мотылёк, отражающийся в стекле фонаря в виде головы фараона, что становится ясно из рассказа “Свет горизонта”, присовокуплённого в качестве приложения к некоторым изданиям ЖН; в главе “Энтомопилог” функцию сращения двух образов в один выполняет зеркало, в которое упирается Митя, вытянув перед собой руку-лапку с зажигалкой).

Трагедии, однако, в возвращении – из внутреннего путешествия в материальный мир (внутренний свет – внешний свет) нет. Романтизм преодолевается окончательно. Митя взрослеет. Он переживает Нигредо (Катабасис – спуск в Аид, в ад и т.д., причащение тьмой, из которой синтезируется, по прохождении, свет). Метафорически – это падение в колодец (гексаграмма 48, одновременно источник жизни и возможность утонуть – обретение баланса).

На образном уровне стадия Альбедо выражается плащом серебряных крыльев, сложенных за спиной у инициированного Мити.

III

Колодцу противоположна, а в рамках схемы перпендикулярна труба – один из трагических сюжетов в романе – о том, как инструмент становится орудием самоубийства.

IV

Муравьиха Марина, муравьиха-муха Наташа, комары-бизнесмены, скарабеи-обывалы: все они существуют в логике этой декартовой плоскости (несколько кривоватой, но всё же). Векторно их пути намечены, а более подробный анализ требует, конечно, чуть большего, чем статья. В логике мира ЖН путь каждого из насекомых – осознанный выбор. Кроме того, в центральной главе, “Памяти Марка Аврелия”, вертикаль легко становится горизонталью (Митя летит вдоль скалы, и она вдруг кажется ему поверхностью земли).

Подобного рода открытие уже совершал применительно к “Превращению” Кафки Набоков: Замза мог улететь. Так что это скорее литературоведческий оммаж, но всё-так. Все насекомые, за исключением, пожалуй, муравьёв – обитателей внутреннего Магадана – у Пелевина крылаты. Да, и скарабеи тоже.

Тимофей Свинцов, 17.02.2026